Russland und die Sowjetunion – beides galt für die kalten Krieger dies- wie jenseits des Eisernen Vorhangs, für antikommunistische Hexenjäger und russisch-nationalistische Sowjet-Führer, als Synonym. Dass die Hälfte der sowjetischen Bevölkerung nicht russisch war, wurde gerne unter den Teppich gekehrt.

Beim goEast wird nichts unter den Teppich gekehrt, sondern gerne der Blick auf Peripherien gelenkt. Dieses Jahr ging die filmische Reise bei der Symposiums-Retrospektive in die sogenannten baltischen Staaten: nach Litauen, Lettland und Estland. Der Schwerpunkt lag auf Filme der 1960er bis 1980er Jahre, mit wenigen Ausflügen in die postsowjetische Zeit. In verhältnismäßig wenigen Screenings entspannte sich ein Panorama wunderschöner, wahnsinniger, poetischer, mutiger, witziger und zorniger Filme.

Aber erst einmal Zwischenstationen in Polen und in Ungarn.

1. Festivaltag

Mittwoch, 18. April

21.30 Uhr, Caligari FilmBühne

TWARZ („Fratze“)

Regie: Małgorzata Szumowska

Polen 2018

91 Minuten, DCP

Der Metal-Fan Jacek arbeitet auf einer Baustelle zur Errichtung der weltgrößten Jesus-Figur. Eines Tages hat er einen Unfall, der ihn schwer entstellt zurücklässt. Nach einer Gesichtstransplantation kehrt er in sein Dorf zurück, wird von seiner Verlobten verlassen und von seiner Umgebung immer mehr als Außenseiter behandelt.

|

| Das Arbeiten mit Unschärfen (die Teilblindheit des Protagonisten widerspiegelnd) ist hier deutlich zu sehen. © goEast Filmfestival |

Etwas ist faul im Staate Polen... Wie bereits Agnieszka Hollands und Kasia Adamiks POKOT, der letztes Jahr beim goEast lief, zeichnet auch Małgorzata Szumowskas TWARZ ein trostloses Bild vom zeitgenössischen Polen, mit etwas subtileren, allerdings auch weniger spektakulären Mitteln. Im Kern ist TWARZ ein relativ ruhig erzähltes Sozialdrama, dessen märchenhafte Elemente (Spuren von Frankenstein, wenn man so will) eher unterschwellig als offenbar sind. Der Realismus wird dadurch gestört, dass die Cinemascope-Bilder von Anfang an viele Unschärfebereiche haben: nur etwa ein Drittel ist scharf zu sehen. Das sieht ziemlich interessant aus, und soll den Zuschauer wohl auch in das Sichtfeld des Protagonisten einfühlen lassen (beim Unfall wird auch eines seiner Augen schwer verletzt, und tränt fortan permanent). Das ergänzt sich mit den Einengungen, die die natürliche Umgebung des Schauplatzes physisch und vor allem geistig seinen Protagonisten auferlegt: Höhepunkte des sozialen Lebens sind die regelmäßigen Gottesdienste, Hauptarbeitgeber des Orts ist die katholische Kirche, die den Bau der riesigen Jesusstatue organisiert hat (aber nicht bezahlt – das wurde er durch Spenden), wenn dort irgendetwas schief läuft, werden die Roma dafür ausgeschimpft, ab und zu gibt es Familienfeste (bzw. -besäufnisse), wo die neuesten rassistischen Witze ausgetauscht werden, bisweilen gibt es eine triste Dorfdisco und wer davon spricht, vielleicht mal nach England zu gehen, wird angeschrieen, weil Polen ja ausschließlich nach Polen gehören. TWARZ ist vielleicht noch hoffnungsloser als POKOT, denn in letzterem wehrt sich jemand gegen den Status Quo.

TWARZ ist sicherlich kein schlechter Film, aber mich hat er trotzdem nicht vollends überzeugt oder wirklich mitgerissen.

Der polnische Originaltitel bedeutet übrigens ganz neutral „Gesicht“. Für den internationalen Markt wurden teils die pejorative Bezeichnungen („Mug“ oder eben „Fratze“) genommen. Hintergrund, so Hauptdarsteller Mateusz Kościukiewicz im anschließenden Q & A, war die unmittelbare Reaktion Jerzy Skolimowskis, der nach einer privaten Sichtung des fertigen Films spontan die polnische Entsprechung von Fratze als Titel vorschlug.

2. Festivaltag

Donnerstag, 19. April

10.15 Uhr, Pressesichtungsraum im Festivalzentrum

AURORA BOREALIS

Regie: Mészáros Márta

Ungarn 2017

104 Minuten, DVD

Die Ungarin Olga lebt und arbeitet in Wien. Als ihre Mutter Maria in Ungarn in ein Koma fällt, reist sie mit ihrem Sohn an und entdeckt nach und nach verschüttete Familiengeheimnisse, die in den sowjetisch besetzten Sektor Wiens kurz nach dem Zweiten Weltkrieg führen.

|

| © goEast Filmfestival |

Liebend gerne hätte ich AURORA BOREALIS im Kino gesehen, doch leider sollte er erst am Montag Abend, also nach meiner Rückfahrt, laufen. Mészáros Márta ist schließlich seit dem letzten goEast keine Unbekannte mehr für mich. Thematisch kommt der Film wohl dem „Tagebücher“-Zyklus sehr nahe, insofern hier wieder das Historische und Politische mit dem Privaten und dem Gegenwärtigen verknüpft wird.

AURORA BOREALIS beginnt mit einer anonymen Geburt: eine hochschwangere Frau schleppt sich durch einen Korridor, während im Hintergrund eine andere Frau ein Kind gebärt, kippt schließlich um und bereitet sich selbst, einsam, auf die Geburt vor... Diese dramatische Geburt oder Doppelgeburt und vor allem ihre Umstände prägt im weiteren Verlauf des Films drei Generationen von Ungarn und führt die Protagonisten von Budapest über Wien bis in das Gebiet Murmansk im russischen Norden. AURORA BOREALIS setzt sich in drei Zeitebenen, drei Orten und vielen Figuren, deren Namen und Identität teilweise unklar sind, nach und nach wie ein Puzzle der Erinnerungen zusammen.

Sehr bemerkenswert ist, wie kalt und grau der Film farblich wirkt: die zeitgenössischen und die historischen Wien-Szenen wirken trostlos, fast monochrom. Kontrapunktisch warm und sommerlich präsentieren sich hingegen die Szenen im stalinistischen Ungarn. Immer wieder kehrt der Film zu einer Rückblende zurück: Maria, die mit ihrem Verlobten Ákos, einem verfolgten Adeligen, in einem Teich Liebe macht. Momente, die in strahlenden Sonnenstrahlen getaucht sind.

Es geht in AURORA BOREALIS um den stalinistischen Terror der frühen 1950er Jahre in Ungarn, um Flucht aus der Diktatur, um Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten im besetzten Österreich, um den stalinistischen Terror der sowjetischen Besatzer in Wien, der sich gegen die eigenen Leute, aber auch deren (österreichische) Liebste richtete. Und natürlich geht es auch um Liebe, die nationale Grenzen überwindet, um Freundschaft, um die Schwierigkeiten, Familientraumata innerhalb der eigenen Familie zu bewältigen, um entfremdete Verwandtschaftsbeziehungen. Beide Seiten ihrer Geschichte verbindet Mészáros auf meisterliche Art, so dass niemals der Eindruck entsteht, ein politisch-historisches Thesenwerk oder ein einfaches Rührstück mit period-Einschlag zu sehen. Im Gegenteil: ein starker Film, der die Handschrift einer echten Altmeisterin trägt. Im Kino ist er bestimmt noch besser.

13.30 Uhr, Caligari FilmBühne

NIPERNAADI

Regie: Kaljo Kiisk

Sowjetunion (Estland) 1983

89 Minuten, DCP

Estland, Anfang des 20. Jahrhunderts: Toomas Nipernaadi treibt sich durch die Dörfer, spielt ahnungslosen Bauern üble Streiche, versucht, diverse Bauernmädchen zu verführen und landet schließlich in einem abgelegenen Strandhaus.

|

| Irritierend künstliche Beleuchtung im natürlichen Setting © goEast Filmfestival |

NIPERNAADI ist ein schwieriger, sehr schwieriger Film. Zumindest mich hat er vollkommen ratlos und verwirrt zurückgelassen. Angekündigt wurde er als eine Art estnische Kreuzung aus Baron Münchhausen und Casanova, aber die Keckheit, Lebensfreude und Beschwingtheit, die man mit diesen Figuren vielleicht in Verbindung bringen könnte (Fellinis schaurig-morbide Interpretation des Casanova mal außen vor gelassen), findet man hier nicht.

Der Film arbeitet oft mit visuell sehr extremen Kontrasten zwischen der realistischen Landschaft (zweifelsohne wurden viele Szenen in der freien Natur gedreht) und einer merkwürdig künstlichen Beleuchtung: immer wieder werden die Gesichter der Protagonisten von der Seite leicht rötlich angestrahlt. Die Natürlichkeit der Bilder wird gestört, ohne in eine echte Künstlichkeit überzugehen (außer gegen Ende) und so entsteht etwas Undefinierbares, Einzigartiges, Verwirrendes. Das zieht sich durch den ganzen Film und charakterisiert ihn auch insgesamt.

Die Handlung kohärent wiederzugeben erscheint mir fast unmöglich. Der Film beginnt damit, dass Toomas Nipernaadi vom Tod einer alten Frau in einem Bauernhaus erfährt, dort hin radelt und die drei trauernden jungen Söhne davon überzeugt, ihm die Verwaltung des Guts zu überlassen. Nipernaadi inszeniert dann eine missverständliche Situation, die die drei Brüder dazu bringt, das Haus nieder zu brennen – dann geht Nipernaadi seines Wegs weiter. Die Episode wirkt wie eine Art absurder Witz ohne echte Pointe. Wer jetzt erwartet, dass der Film sich als eine Abfolge von kleinen Episoden entwickelt (und das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen getan), wird vollkommen auf falschem Fuß erwischt werden. Die junge Frau, der er in der ersten Episode den Hof gemacht hat, lässt er offenbar links liegen, um im nächsten Dorf dann mit der Tochter der Gutsbesitzer anzubandeln – und schließlich doch mit dem etwas zersausten, pummeligen Dienstmädchen abzuhauen. Oder doch mit der Gutsbesitzertochter? Beide weibliche Figuren tauchen in keiner Szene gemeinsam auf, und beim Weiterziehen mit Nipernaadi scheinen beide zu einer Art „Synthese“ verschmolzen zu sein... Wurden sie etwa von der gleichen Darstellerin gespielt?

Irgendwann lässt Nipernaadi auch dieses Mädchen links liegen, freundet sich mit einem Holzfäller an und übernachtet schließlich in dessen Strandhütte. Und beide warten darauf, dass die Verlobte des Holzfällers zurückkommt. Als diese zurückkommt, geht der Holzfäller und Nipernaadi bleibt. Hier wandelt sich NIPERNAADI visuell. Nur noch wenig freie Natur, sondern ein Kammerspiel in einer leeren Hütte, irritierend überbelichtet, mit Schnitt-Gegenschnitt-Dialogen zwischen Nipernaadi und der Verlobten des Holzfällers, beide in die Kamera schauend. Draußen ist vielleicht die Apokalypse ausgebrochen, oder wir befinden uns doch im Jenseits: die karge Strandlandschaft mit dem weißen Sand wird dermaßen surreal überbelichtet gefilmt, dass wir uns kaum noch in der richtigen Welt wähnen...

Ich scheitere. Ich kapituliere. NIPERNAADI ist, obwohl er chronologisch erzählt wird, nicht weniger verwirrend als Alain Robbe-Grillets L'HOMME QUI MENT, den ich am nächsten Tag sah. Nein: verwirrender, denn bei Robbe-Grillet fand ich zumindest Ansatzpunkte von Interpretation, und visuell durchaus eine gewisse vertraute Tradition Neuer Wellen. NIPERNAADI erscheint mir völlig eigensinnig und einzigartig. Ich weiß nur, dass ich größtenteils sehr fasziniert war. Der einzige Orientierungspunkt, der darauf hinwies, dass ich möglicherweise eben ein verkapptes Meisterwerk gesehen hatte, kam knapp fünf Stunden später, als ich einen weiteren Film Kaljo Kiisks sah. Aber dazu weiter unten mehr...

16.00 Uhr, Murnau-Filmtheater

NIEKAS NENORĖJO MIRTI („Niemand wollte sterben“)

Regie: Vytautas Žalakevičius

Sowjetunion (Litauen) 1966

107 Minuten, DCP

Litauen, 1947: offiziell ist das Land zwar schon „sowjetisiert“, tatsächlich aber sind auf dem flachen Land die Inseln sowjetischer Herrschaft sehr isoliert. Die sogenannten Waldbrüder kämpfen einen Guerillakrieg gegen die kommunistische Macht. In einem Dorf wird wieder einmal ein Vorsitzender des Dorfsowjets von den Partisanen ermordet. Dessen vier Söhne schwören Rache und sind wild dazu entschlossen, mit den Waldbrüdern in ihrer Region Schluss zu machen. Sie zwingen einen ehemaligen, amnestierten Waldbruder, das vakante und hochgefährliche Amt zu besetzen. Intrigen, Verrat, doppelte Spiele und Kämpfe folgen...

|

| © goEast Filmfestival |

Die Eingangsszene von NIEKAS NENORĖJO MIRTI ist ein großes Versprechen. Kontrastreiches Schwarzweiß, Cinemascope, karger Raum einer Bauernhütte mit einem Schreibtisch, an dem ein älterer Mann sitzt. Die Kamera nähert sich ganz langsam dem Schreibtisch, während sich der Mann eine Pfeife anzündet und zwischendurch kurz nach einer Pistole greift, deren Lauf er (glaube ich) kurz in die Flamme hält. Dann der erste Schnitt, jetzt sieht man ihn von hinten – und ein Schuss fällt. Der Mann fällt tot um. Einige Männer dringen in den Raum, schleifen den noch blutenden Leichnam vom Schreibtisch weg und verbrennen die Papiere, die sich darauf befinden. Toll. Beste Szene des Films!

Im Programmheft wurde NIEKAS NENORĖJO MIRTI als „roter baltischer Western“ bezeichnet. Olaf Möller bezeichnete das in seiner Einführung als Quatsch und nannte den Film einen „Nachkriegs-Actionfilm“. Gegen beides hätte ich nichts einzuwenden gehabt, aber letztlich hab ich von beidem recht wenig gefühlt.

Gerade die Actionsequenzen waren für einen „Actionfilm“ recht rar, denn von ihnen gab es im Grunde nur zwei: einen Hinterhalt in einer Mühle, bei dem sich viele einzelne Gegner gegenseitig ausschalten, aber ohne, dass wirklich ganze Gruppen aufeinandertreffen und der finale große Shootout im Dorf. Beide Szenen lesen sich hier ganz nett, aber sie schienen mir chaotisch, inkohärent, ohne Raumgefühl und Gespür für Timing inszeniert zu sein. Erschwerend kam noch hinzu, dass die Darsteller der vier Söhne, die sich für die Ermordung ihres Vaters rächen wollen, recht hölzern und charismafrei waren. Den hölzernsten von ihnen sah ich (leider) noch in zwei weiteren litauischen Filmen während des Festivals.

Ein gänzlich anderes Format war hingegen Donatas Banionis, der den unfreiwilligen Dorfsowjetvorsitzenden spielt. International bekannt ist er als Hauptdarsteller in Konrad Wolfs GOYA – ODER DER ARGE WEG DER ERKENNTNIS und Andrej Tarkovskijs SOLJARIS. Vor allem er hielt mein Interesse an NIEKAS NENORĖJO MIRTI aufrecht, denn sein Spiel war der komplexen Figur des amnestierten Waldbruders, unfreiwilligen Sowjetbeamten und Doppelagenten der Waldbrüder durchaus gewachsen.

Als Western oder Actionfilm scheint mir NIEKAS NENORĖJO MIRTI wenig zu taugen. Als komplexes Melodrama über Intrigen und Verrat scheint er mir interessanter. Die Waldbrüder werden keineswegs verteufelt, während die Sowjetmacht amorph wirkt und überhaupt nicht klar rüberkommt, warum sie die bessere Alternative sein sollte. Ideologie (ob sowjetischer Kommunismus oder litauischer Nationalismus) scheint jedenfalls kaum eine Rolle zu spielen, denn dafür sind sämtliche Charaktere zu stark von anderen Zwängen eingeengt: persönliche Loyalitäten, Eifersuchtsgefühle (drei Männer streiten sich um einen Love Interest), purer Rachedurst oder das verzweifelte Lavieren zwischen dem zeitgleichen Druck der Sowjetmacht und der Waldbrüder. Diese Zwänge spürbar zu machen, das macht NIEKAS NENORĖJO MIRTI doch recht gut.

18.00 Uhr, Murnau-Filmtheater

PURVA BRIDĒJS („Der Sumpfwater“)

Regie: Leonīds Leimanis

Sowjetunion (Lettland) 1966

85 Minuten, HD-File

Lettland, Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Stallbursche Edgar liebt das Dienstmädchen Kristina, doch ihr Liebesglück steht unter keinem guten Stern. Kristinas Mutter hegt eine starke Abneigung gegen Edgar, der gerne mal einen über den Durst trinkt, Karten spielt oder auch mal das Mobiliar der Dorfkneipe auseinander nimmt. Deswegen und auch wegen seiner Frechheit macht sich Edgar beim Gutsverwalter unbeliebt, der anfängt, Intrigen zu spinnen. Derweilen wirbt ein junger Emporkömmling um die Hand Kristinas, die durchaus für eine Vernunftsehe dieser Art offen ist.

Gegen period-Melodramen habe ich eigentlich nichts, aber PURVA BRIDĒJS war dann doch in vielerlei Hinsicht nicht so meins. Das Hauptproblem war ganz offensichtlich, dass mir die Hauptfigur, und das ist leider Edgar, gänzlich zuwider war. Was man etwas poetisch als rebellisches Aufbegehren bezeichnen könnte, ist im Grunde das Verhalten eines rüpelhaften Dorf-Prolls, dessen intellektuelle Fähigkeiten und emotionales Einfühlungsvermögen etwa so groß wie der Inhalt eines kleinen Schnapsglases sind. Wenn Edgar die Einrichtung der Dorfkneipe zerstört und Fenster einschlägt, weil ihm die zwei eben getrunkenen Biere zu Kopf gestiegen sind, dann wirkt das mitnichten heldenhaft und verwegen, sondern nur eben nur asozial. Dass er zwischendurch Katrin mal nach einer langen Verfolgung durch das Herrenhaus de facto vergewaltigt, verleiht ihm keine Sympathiepunkte: zwar könnte man irgendetwas wegen „Frauenbild“ in den 1960er Jahren oder gar über das Frauenbild der dargestellten Zeit was argumentieren – Edgar bleibt ein musterhaft schmieriges Arschloch. In einem Blog-Kommentar mit gänzlich anderem Kontext benutzte einmal jemand den Begriff der „Date-Rape-Fresse“: den muss ich mir jetzt für Edgar borgen. Und wenn der gute Edgar dann noch seiner Kristina ewige Liebe und sowie Enthaltsamkeit von Glücksspiel und Alkohol verspricht, nur um etwa zwei Filmminuten (und wahrscheinlich nicht einmal 60 Minuten „echter“ Zeit in seiner Welt) darauf seinen Wochenlohn beim Kartenspielen in der Kneipe zu versaufen und dabei die Kellnerin mit Hundeblicken und sich verselbständigenden Händen zu bedrängen, dann konnte ich wirklich nicht anders, als innerlich dem Gutsverwalter viel Glück bei seinen Intrigen gegen den Stallburschen zu wünschen.

Der bürgerliche Emporkömmling, der ein schönes Gut sein Eigen nennen kann, sollte sicherlich erst einmal eher als negative Figur wirken, aber letztendlich ist er ein gediegener, freundlicher, unaufdringlicher Mann, der in seinem Werben um Kristina stets sehr zurückhaltend wirkt. Die Idee, dass eine Frau ihn nicht nur des Geldes und des sozialen Aufstiegs wegen statt des Dorfrüpels heiraten möchte, scheint nicht völlig abwegig. Daher erschien es mir am Ende ganz besonders dämlich, dass sie in den letzten Schritten vor dem Hochzeitsaltar inne hält und doch zu Edgar geht. Der Film konzipierte das als einen überwältigend-emotionalen Höhepunkt, aber ich stellte mir schon vor, wie im imaginären Sequel Edgar seine Kristina in deren Hochzeitsnacht völlig betrunken zu Tode prügelt, und dann – sich ihres Tods nicht bewußt – in die Dorfkneipe zum Kartenspielen geht.

20.00 Uhr, Murnau-Filmtheater

HULLUMEELSUS („Wahnsinn“)

Regie: Kaljo Kiisk

Sowjetunion (Estland) 1968

79 Minuten, HD-File

Im Nazibesetzten Estland 1943: das Land ist für „judenfrei“ erklärt worden, und jetzt machen sich die Nazis dran, Geisteskranke zu ermorden. Eine Irrenanstalt wird besetzt, die Insassen sollen zu einem „Waldspaziergang“ hinausgeführt und getötet werden. Doch ein Gestapo-Offizier stoppt das ganze: er will einer anonymen Denunziation folgen, der zufolge sich ein britischer Spion unter den Patienten befindet. Zunächst als Arzt, später als Patient getarnt, will er den Spion entlarven – doch der Wahnsinn greift immer mehr um sich...

|

| © goEast Filmfestival |

Ein Film, so Samuel Fuller, sollte den Zuschauer vom ersten Bild an bei den Eiern packen und bis zum Ende nicht mehr loslassen. HULLUMEELSUS hat das auf jeden Fall bei mir geschafft. Fuller hier zu erwähnen, erscheint mir zumal sehr sinnvoll, da Kiisks Film möglicherweise eine gewisse Ähnlichkeit zu SHOCK CORRIDOR (den ich aber bisher leider noch nicht gesehen habe) aufweisen könnte: Schauplatz Irrenanstalt, ein „Normaler“ ermittelt Undercover unter den Patienten... Bloß, dass HULLUMEELSUS innerhalb einer Filmindustrie entstanden ist, die noch erheblich weniger Freiheit bot als Hollywood.

Ein idyllisches Fleckchen am Waldrand, mit einem großen Gebäude auf einer Anhöhe, doch die Idylle wird durch ein Schild gestört, auf dem in großen Buchstaben „JUDENFREI“ prangt und natürlich durch eine Einheit deutscher Soldaten, die durch das Bild stiefelt und dann auch bald in die Irrenanstalt einmarschiert. Manche der Patienten beachten die Soldaten nicht, doch einer von ihnen heftet sich ihnen gleich an die Fersen und äfft in hysterisch-überdrehter Art die Bewegungen des voranschreitenden Offiziers nach. Irgendwann zwischendurch stolpert der Patient in einen Gartenteich, aber beim Stillgestanden steht er wassertriefend wieder neben dem befehlsgebenden Offizier und vermasselt ganz ordentlich das seriöse Bild, das die deutschen Soldaten von sich geben möchten. Ein unangenehmer und trotzdem fast zum Schreien komischer Moment. HULLUMEELSUS ist auch eine sehr schwarze Komödie.

Über 500 Patienten befinden sich in der Anstalt, und Windisch, der Gestapo-Offizier, der sich erst einmal als Arzt getarnt hat, geht deren Akten durch und beschränkt den Kreis seiner Verdächtigen auf etwa ein halbes Dutzend. Da ist ein deutscher Soldat, der innerhalb seiner Truppe Amok gelaufen ist und danach desertierte. Des weiteren verdächtigt Windisch auch einen Mann, der sich für einen römischen Cäsar hält: angezogen in einer selbst gefertigten Toga stolziert er arrogant durch die Anstalt, beschimpft jeden, der ihm nicht sofort zu Diensten ist und spricht sehr rasch Todesurteile aus – so auch gegen den in Weiß bekittelten Windisch, der von dieser Vorstellung paradoxerweise vollkommen schockiert ist (obwohl nach Ende seines Auftrags selbstverständlich alle Patienten ermordet werden sollen). Hinzu kommt noch ein Schriftsteller, der unter starken Halluzinationen und vor allem unter einer Schreibblockade leidet, und davon überzeugt ist, vom Teufel besessen zu sein. Windisch verdächtigt auch einen Mann mit schwerer Amnesie, der aus einem jüdischen Ghetto kommt, aus dem man ihn rausgeholt hat, weil er wohl nicht jüdisch ist (der aber vielleicht auch ein geretteter Jude ist). Die Verdächtigen-Riege wird von einer Frau abgerundet: eine schwer paranoide und nymphoman veranlagte Berufsdenunziantin, die fürchterliche Angst vor Spionen hat und Windisch immer wieder zu verführen versucht.

HULLUMEELSUS konzentriert die Handlung zwar größtenteils auf diese Personen, nebst dem Direktor der Anstalt, der im Gespräch mit Windisch immer wieder seine humanistischen Ansichten über die würdige Behandlung kranker Menschen durchklingen lässt. Die erste Hälfte des Films ist dann auch eine Art Abfolge von Befragungsszenen mit Windischs Hauptverdächtigen. Aber auch zwischendurch sieht man immer wieder eine ganze Riege von Charakteren. Einer, der im Garten endlos im Kreis um einen Springbrunnen läuft und dabei Mundharmonika spielt (dargestellt von Regisseur Kaljo Kiisk persönlich), inspiriert den Film gewissermaßen zu seinem bizarr-faszinierenden Soundtrack aus elektronisch verfremdeten Akkordeonklängen. Ein älterer Herr fragt den „neuen Arzt“ immer wieder beim Vorbeigehen, ob er ihn nicht bereits schon einmal gesehen habe. Abseits sitzt ein Mann auf einem Fußboden mit schwarzweißen Kacheln und spielt völlig selbstvergessen mit sich selbst Schach.

Nach den Einzelbefragungen, die nichts ergeben haben, weil die einen die Anspielungen auf eine Zusammenarbeit mit der englischen Regierung überhaupt nicht verstanden, die anderen hingegen viel zu bereitwillig alle möglichen abstrusen Beschuldigungen gedankenlos zugaben, bekommt Windisch eine neue Idee: er will alle Verdächtigen in einen Raum bringen und ihnen so lange Alkohol einflößen, bis der Schuldige sich im Rausch verplappert. Das ganze tarnt Windisch als feierlichen Umtrunk, und hier löst sich der Film für mehrere Minuten fast komplett auf. Die manische Überdrehtheit der Patienten erreicht ungeahnte Höhepunkte, während sich der Raum auch nach und nach ändert: der recht sterile, krankenhaustypische weiße Raum wird farblich dunkler, die Wände verwandeln sich in grobe Holzlatten und wir sehen, dass das ganze ein riesiger Käfig geworden ist, der draußen im Freien steht.

Nicht nur den Zuschauer zu überraschen, sondern ebenso visuelle Stilbrüche beherrschte Kaljo Kiisk auch schon fünfzehn Jahre vor NIPERNAADI sehr gut. Die eher klassische Inszenierung mit flüßigen, eleganten Kamerafahrten lässt HULLUMEELSUS zwischendurch unvermittelt fallen, um das Treiben in holprig-nervöser Handkamera festzuhalten und ruckartig in Gesichter reinzuzoomen. Ein Wechselbad aus elegischen Bildern und einem „dreckigen“, experimentellen Stil, der mich ein wenig an Brynych erinnert hat (besonders die Kombination aus Handkameraschwenks und Zooms).

HULLUMEELSUS ist stellenweise urkomisch, manchmal so grausig wie ein Horrorfilm, er ist kafkaesk und grotesk, dabei auch von großer Poesie. Er wird in keiner einzigen Sekunde banal. Mein persönlicher Festivalsliebling und schon jetzt einer der allerbesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Unglaublich!

3. Festivaltag

Freitag, 20. April

16.00 Uhr, Apollo-Kino

O SLAVNOSTI A HOSTECH („Vom Fest und den Gästen“)

Regie: Jan Němec

ČSSR 1966

68 Minuten, DCP

Nach einem ausgelassenen Picknick im Wald werden einige Menschen von einer Bande festgehalten, die eigene Vorstellungen von Picknick und Feiern haben...

Die Ankündigung der Moderatorin war verunsichernd: irgendetwas mit Bild und Ton und Untertitel, die nicht synchron seien? Nun tatsächlich: das Bild der digitalen Kopie war super, der Ton war auch durchaus synchron mit den Bildern – allerdings waren die Untertitel zeitversetzt und wurden etwa zwei Minuten zu früh angezeigt (der Abstand wurde mit zunehmender Laufzeit immer größer). Das führte dazu, dass man als Zuschauer gewissermaßen alles „im Voraus“ denken musste, was, gelinde ausgedrückt, suboptimal war, zumal O SLAVNOSTI A HOSTECH ein extrem dialoglastiger Film ist. Totalausfälle bei Filmprojektionen: diese unschöne Tradition des goEast setzt sich fort!

Als ich schließlich den Kinosaal nach etwa 40 Minuten verließ, sah ich, dass doch erstaunlich viele Zuschauer weiter verharrten. Verstanden möglicherweise einige Tschechisch auch so? Vielleicht hätte ich länger durchgehalten, aber die extrem enge Zeittaktung mit dem nächsten Film gab den Ausschlag, rauszugehen und in gemütlichem Schritt (zumal bei einer unangenehmen, fast sommerlichen Hitze) zum Murnau-Kino zu gehen. Second Run hat O SLAVNOSTI A HOSTECH auf DVD veröffentlicht, er ist also nicht grundsätzlich für mich „verloren“. Und der nächste Film war in der Tat eine absolute Wucht!

17.30 Uhr, Murnau-Filmtheater

235 000 000

Regie: Uldis Brauns

Sowjetunion (Lettland) 1967

106 Minuten, 35mm

235 Millionen Menschen leben in der Sowjetunion. Der Film portraitiert sie beim Aufwachsen, Heiraten, Tanzen, Feiern, Arbeiten, Entspannen...

235 000 000 war eigentlich ein Auftragsfilm anlässlich des 50. Jahrestags der Oktoberrevolution, aber davon ist verhältnismäßig wenig zu sehen, oder zumindest nicht in einer Weise, die man erwarten würde. Auftragsfilm für ein Revolutionsjubiläum – das klingt erst einmal nach einem stocksteifen Dokumentarfilm, in dem ein Off-Kommentator dem Zuschauer langweilige Statistiken über das Wachstum der Schwerindustrie und Landwirtschaft reinprügelt, während Bilder von gestählten Arbeitern zu sehen sind, die mit geschmolzenem Metall irgendetwas Großartiges gießen. Tatsächlich ist 235 000 000 ein dialog- und kommentarloses Bildgedicht über die ominösen 235 Millionen Bewohner der UdSSR, und in erster Linie eine hymnische Feier der Menschen, des Lebens, der Freude am Leben. Wenn filmische Stadtsinfonien bestimmte Städte feiern, dann ist 235 000 000 wohl als Menschensinfonie zu bezeichnen.

Menschen bei Alltagshandlungen, Menschen beim Feiern, viele Gesichter, viele Augenpaare: das steht im Mittelpunkt des Films. Es gibt lange Montagesequenzen mit Menschen, die über die ganze Sowjetunion verteilt ähnlichen Tätigkeiten nachgehen, zum Beispiel, sich bei Hochzeitsfeiern zu amüsieren. Mehrere Dutzende Hochzeitsfeiern kommen hintereinander, und das Bild, das 235 000 000 von der UdSSR zeichnet, ist über weite Strecken nicht russisch. Zu sehen gibt es viele „exotisch“ aussehende Zeremonien aus der Peripherie: aus dem Kaukasus, aus Zentralasien, aus nordrussischen indigenen Regionen, wahrscheinlich auch aus Gebieten mit koreanischen Minderheiten. Ich schreibe „exotisch“ in Anführungszeichen, weil der Film radikaldemokratisch in seiner Annäherung an alle gezeigten Menschen ist: niemand wird exotisiert.

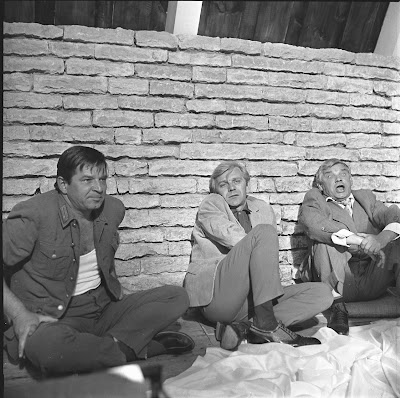

Wie der Film mit dem Verhältnis von Mensch und Staat umgeht, zeigt sich vielleicht in den Bildern eines hochoffiziellen Parteitags (oder einer ähnlichen Veranstaltung: mangels Off-Kommentar oder Zwischentitel konnte ich vieles nicht präzise einordnen – aber für das Verständnis des Films ist das auch unwichtig). Ja, 235 000 000 zeigt Bilder von der Sitzung selbst, mit formeller Begrüßung der Delegierten (Breschnew ist da auch kurz zu sehen), und den gefüllten Plenarsaal. Viel lieber und länger verweilt er danach im Vorraum bei der Pause und beobachtet die Delegierten und die Gäste bei informellen Gesprächen und beim Entspannen. Darunter findet sich auch ein älterer Herr, bei dem die Kamera länger verweilt: er hat es sich in einem Sessel gemütlich gemacht, ab und zu greift er in das Schälchen auf dem Beistelltisch und wirft sich genüsslich dann eine Erdnuss in den Mund. 235 000 000 ist keineswegs ein subversiver Film: vielmehr anerkennt er die Sowjetunion als eine Normalität – eine Normalität, die es Menschen erlaubt, sich richtig zu entspannen und es der Kamera ermöglicht, den Blick auch länger einfach mal schweifen zu lassen.

Der Blick auf die Menschen – und die Blicke der Menschen. Die Kamera beobachtet die Gesichter, oft in Nahaufnahme, und die Gefilmten blicken zurück. Vielleicht ist 235 000 000 einer der unvoyeuristischsten Filme überhaupt, weil er dazu einlädt, die Barriere zwischen den Beobachtern und den Beobachteten einfach aufzulösen.

Drei große Höhepunkte für mich... Ein Pferderennen in einer Steppenlandschaft zwischen einer jungen Frau und einem jungen Mann (Teil einer Hochzeitszeremonie?), wobei die Dame haushoch gewinnt. Zweifelsohne eine der dynamischsten reinen Actionszenen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ein traditioneller Tanz, ebenfalls in einer nicht-russischen Region (Zentralasien oder vielleicht der hohe Norden?): die offensichtlich bestens gelaunten Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich zu einer Handtrommelmusik, doch der Film unterlegt die Szenen kontrapunktisch mit einem fetzig-jazzigen Bläserscore – ein kleiner Twist in der sowjetischen Steppe. Und schließlich die Kamera, gerichtet auf die Stirn einer jungen Frau mit einem zeremoniellen Kopftuch – mit einem langsamen Schwenk senkt sich die Kamera zu den Augen, die das ganze Cinemascope-Bild ausfüllen.

Im letzten Drittel gibt es eine Art Bruch in der Tonalität, weil eine längere Abfolge von Militärparaden, von Kampfflugzeugen, Panzern und Armeemanövern zu sehen ist. Musste hier ganz konzentriert der Auftrag des Films „abgearbeitet“ werden? Wer die Soldatenparade durchhält, wird danach wieder mit feiernden Sowjetbürgern in Zivil „belohnt“. Beziehungsweise mit feiernden Menschen, denn 235 000 000 zeigt in erster Linie Menschen, keine Sowjetbürger.

235 000 000 ist einer der berühmtesten Filme der „Rigaer Schule des poetischen Dokumentarfilms“, einer losen Filmbewegung, die Dokumentarfilme mit rein visuellen Mitteln zu produzieren versuchte (manchmal auch bezeichnet als „Baltische Neue Welle“). Der Hauptregisseur Uldis Brauns war eine Schlüsselfigur dieser Bewegung, ebenso wie der Drehbuchautor Herz Frank (bzw. Hercs Franks). Ābrams Kleckins wirkte ebenfalls an der Produktion des Films mit: er ist nach Wiesbaden zum Screening angereist und berichtete danach, dass 235 000 000 ein voll und ganz ein kollektiver Film sei und erst nach etwa der fünften Sichtung wirklich seine volle Wirkung entfalten würde. Als Co-Regisseurinnen erwähnt IMDb noch Biruta Veldre und Laima Žurgina. Meiner Meinung nach eine wohl genau so zentrale Rolle wie die Regisseure, Kameraleute und Autoren spielt der Komponist Raimonds Pauls. Der Film benutzt eher selten den natürlichen Ton, sondern ist fast durchgehend mit einem extrem abwechslungsreichen Score aus Orchester-Jazz, Piano-Jazz, klassischen Streichern (die ein zwischendurch wiederkehrendes Leitmotiv spielen), rockigen Nummern und elektronischen Ambiente-Sounds. Der Score interagiert wie in einem Paartanz mit den Bildern: manchmal geben die Bilder vor, wie sich die Musik entwickelt, manchmal ist es die Musik, die die Wegmarken für die Bilder setzt.

235 000 000 existiert bzw. existierte in drei verschiedenen Schnittfassungen. Es gibt eine Art Ur-Fassung von 130 Minuten, aber die ist höchstwahrscheinlich verschollen. Die Version mit 106 Minuten, die beim goEast lief und mit einer wunderschönen 35mm-Kopie zu den schönsten (und glücklicherweise pannenfreien) Projektionen dieses Jahr gehörte, war wohl eine Festival- bzw. Vorpremierenfassung. Im Kino wurde der Film schließlich in einer Länge von knapp unter 80 Minuten ausgewertet. Vielleicht waren zensurbedingte Schnitte enthalten, aber wahrscheinlicher ist es, dass der Film so besser „vermarktet“ werden konnte bzw. für publikumsfreundlicher gehalten wurde.

19.45 Uhr, Murnau-Filmtheater

Kurzfilmprogramm „(Post-)sowjetischer Dokumentarfilm“

SENIS IR ŽEMĖ („The Old Man and the Land“)

Regie: Robertas Verba

Sowjetunion (Litauen) 1965

20 Minuten, DCP

Portrait eines über 80-jährigen Bauern, der von seinem Alltag und dem Lebensweg seiner Söhne erzählt.

Zweifelsohne ein schöner Film, aber mir ist nicht besonders viel Erwähnenswertes in Erinnerung geblieben.

KELIONĖ ŪKŲ LANKOMIS („A Trip Across Misty Meadows“)

Regie: Henrikas Šablevičius

Sowjetunion (Litauen) 1973

10 Minuten, DCP

Vom Alltag eines Stationsvorstehers auf dem Land.

Auch hier: ein schöner Film, aber keine großen Erinnerungen. Vielleicht, weil der nächste Film alle anderen des Blocks geradezu verblassen ließ?

VĖLIAVA IŠ PLYTŲ („The Brick Flag“)

Regie: Saulius Beržinis

Sowjetunion (Litauen) 1988

30 Minuten, DCP

Der litauische Rekrut Artūras Sakalauskas, der als Bewacher in einem Gefangenenkonvoi abkommandiert ist, tötet bei einem Amoklauf acht Menschen. VĖLIAVA IŠ PLYTŲ untersucht dieses schockierende Ereignis und enthüllt, dass Sakalauskas Opfer systematischer Misshandlungen durch seine Kameraden und Offiziere war.

|

| © goEast Filmfestival |

Zwei Jahre Perestroika und keine Hoffnung in Sicht...

Der Sachverhalt scheint erst einmal deutlich: ein Soldat läuft Amok. Ein Verrückter wohl – der dann nach der juristischen Untersuchung in die Psychiatrie eingewiesen wird. Doch der Film macht nach und nach deutlich, dass hier überhaupt nichts einfach ist, sondern dass der Amoklauf das Symptom eines heruntergekommenen Systems ist. Artūras Sakalauskas, soviel wird rasch klar, wurde von seinen Armeekameraden und seinen Vorgesetzten systematisch gequält, psychologisch bedrängt, physisch misshandelt, gar regelrecht gefoltert. Und er war keineswegs der einzige. Im Film werden Rekruten befragt, die relativ nonchalant von gängigen Foltermethoden in der Roten Armee berichten, inklusive ihren verniedlichenden Bezeichnungen. Ein weit verbreitetes Phänomen, geradezu eine Tradition: Ranghöhere quälen Rangniedere, dienstältere Rekruten quälen neu hinzugekommene Rekruten, nicht-russische Rekruten werden in der Regel wesentlich schneller zu Opfern.

Die Eltern der Rekruten, die Artūras erschossen hat, werden befragt, und plötzlich wähnt man sich nicht in der vermeintlich progressiven Perestroika-Ära, sondern in der tiefsten Stalin-Zeit: den Sakalauskas müsste man unverzüglich wie einen Hund erschießen und nicht in einer Psychiatrie verwöhnen (wie es in sowjetischen Psychiatrien aussah, möchte man sich eigentlich nicht ausmalen). Dass ihre Söhne in Misshandlungen verwickelt waren, seien Lügengeschichten. Und wahrscheinlich sei der Sakalauskas ein finnischer Spion, der den Zug in Richtung Finnland entführen wollte. (Heute würden diese Leute das nicht in die Kamera sagen, sondern wohl bei facebook posten.)

Auch Offiziere der Roten Armee werden interviewt. Ihrer Meinung nach hätte sich Artūras auf dem korrekten Dienstweg über die Misshandlungen beschweren müssen. Und der hätte beinhaltet, dass er sich an seinen direkten Vorgesetzten, also einem Offizier, der ihn selbst misshandelte, wandte. Stattdessen beschwerte sich Artūras in seiner Kaserne bei wesentlich höherrangigen Offizieren – die seine Klagen ignorierten. Ein gewisses Umdenken findet ansatzweise statt, insofern über eine „unabhängige“ Beschwerdestelle für Soldaten nachgedacht wird.

Eine Lösung findet der Film schließlich in diesem Gewühl nicht. VĖLIAVA IŠ PLYTŲ ist eine schonungslose Anklage, die den Zuschauer nach einer halben Stunde völlig verstört, entmutigt, niedergeschlagen und hoffnungslos entlässt. Während des Vorspanns liest der Off-Kommentator mit zorniger Stimme eine Liste aller litauischer Rekruten, die während ihres Armeedienstes getötet wurden oder zu Tode gequält wurden oder aus Verzweiflung Selbstmord begangen haben. Es sind gut zwei Dutzend Namen.

VĖLIAVA IŠ PLYTŲ erschien 1988, und ich vermute, dass ein solch heftig anklagender Film, der keinen Zweifel daran lässt, dass die präsentierten Probleme mit dem sowjetischen Regime an zu tun haben, nicht viel früher hätte erscheinen können. Saulius Beržinis blieb auch nach dem Ende der Sowjetunion und der Unabhängigkeit Litauens Dokumentarfilmregisseur, betätigte sich aber auch in einem anderen Feld, nämlich der intensiven Erforschung des Holocaust in Litauen. Er war Mitbegründer des Unabhängigen Litauischen Holocaust-Archivs, sammelt bis heute Dokumente und Zeugenaussagen und dreht Dokumentarfilme über dieses Thema. Da seine Arbeit beinhaltet, dass er unter anderem über litauische Nazi-Kollaborateure und Holocaust-Mittäter forscht (von denen manche nach der Unabhängigkeit offiziell zu Freiheitskämpfern erklärt wurden), macht er sich im zeitgenössischen Litauen nicht überall Freunde.

RUDENS SNIEGAS („Autumn Snow“)

Regie: Valdas Navasaitis

Litauen 1992

16 Minuten, DCP

Die gnadenlose Tristesse eines litauischen Dorfes im ersten Winterschnee...

In eisig kalten, gnadenlos statischen Tableaus wird der Schneeeinfall in einem Dorf festgehalten. Das ist kein ermutigender, schöner, erhebender Anblick, zumal alle Häuser völlig hoffnungslos verfallen sind. Das brutal kontrastierte Schwarzweiß des Films hebt die Stimmung auch nicht. Eine Anklage gegen den großen „Fortschritt“, den über vierzig Jahre Sowjetherrschaft brachten?

ANTIGRAVITACIJA („Antigravitation“)

Regie: Audrius Stonys

Litauen 1995

20 Minuten, DCP

Die gnadenlose Tristesse eines litauischen Dorfes... – zum Zweiten!

Durch die Reihenfolge der Filme wirkte ANTIGRAVITACIJA wie ein strukturelles Remake von RUDENS SNIEGAS, mit dem Unterschied, dass die Kamera sich oftmals bewegte und dass sie zwischendurch leicht exzentrische und ungewöhnliche Positionen einnahm (zu Beginn etwa schwebt sie etwa 10 bis 15 Meter über dem Boden, den Blick senkrecht darauf gerichtet).

22.30 Uhr, Apollo-Kino

L'HOMME QUI MENT („Der Mann, der lügt“)

Regie: Alain Robbe-Grillet

Frankreich / ČSSR 1968

95 Minuten, DCP

Boris Varissa (Jean-Louis Trintignant) wird während des Zweiten Weltkriegs offenbar in einem Wald erschossen – oder auch nicht. Er kehrt in ein Dorf ein und beginnt, widersprüchliche Geschichten über seine Tätigkeiten und die des lokalen Widerständlers Jean Robin zu erzählen. Oder ist er selbst Jean Robin?

|

| © goEast Filmfestival |

L'HOMME QUI MENT lief in der Filmreihe zum 50. Jahrestag des Prager Frühlings. Er war, so die Ankündigung, die erste französisch-tschechoslowakische Koproduktion. Gedreht wurde er in der Slowakei, und gezeigt wurde eine slowakischsprachige Kopie (die meisten Angaben, die ich im Netz finde, weisen Französisch als Originalsprache aus). Die französische nouvelle vague besucht also die Tschechoslowakei während des Prager Frühlings...

Ich habe von Robbe-Grillet bisher nur L'ÉDEN ET APRÈS (ebenfalls tschechoslowakisch koproduziert) gesehen und weiß über die strukturelle Komplexität von Alain Resnais' L'ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD (dessen Drehbuch Robbe-Grillet verfasste, den ich allerdings immer noch nicht gesehen habe) bescheid. Nun, L'HOMME QUI MENT ist auch ein Film, in dem Realität, Traum, Fantasien und Obsessionen ohne jegliche Vorwarnung ineinander übergehen, in dem die puzzle-hafte Form vollkommen überhand nimmt über jegliche klassische Erzählkonvention, indem Regisseur und Cutter zu eigenen Protagonisten mit einem undurchdringlichen Eigensinn werden. Das ist gleichermaßen „anstrengend“ wie auch absolut faszinierend.

Die Bedeutung des Films zu entschlüsseln, erscheint wahrscheinlich nicht nur mir als schwierig, gar fast unmöglich. Dennoch, einige Zeichen gibt es. Intuitiv würde ich allerdings sagen, dass L'HOMME QUI MENT wohl doch mehr ein französischer Film ist denn ein echtes Dokument des Prager Frühlings, und er vielleicht vom Umgang mit der Résistance in Frankreich handelt, darüber, wie ein Mythos der Résistance aufgebaut wurde, gemäß dem der Widerstand gegen die Nazibesatzung und das Vichy-Regime ein Massenphänomen war – und sich kritisch dagegen positioniert. Vielleicht wäre es interessant, L'HOMME QUI MENT zusammen mit Jean-Pierre Melvilles L'ARMÉE DES OMBRES zu sehen, einem Film, der wahrscheinlich noch „schwieriger“ ist, weil viel weniger spielerisch und der ebenso davon handelt, wie die Résistance eine auf sich zurückgeworfene Parallelwelt bildete. Um den Bogen noch mal ein Stück weiter zu spannen, mit Paul Verhoevens ZWARTBOEK (hier natürlich nicht für Frankreich, sondern für die Niederlande) könnte man L'HOMME QUI MENT auch im Doppelpack mal sehen: auch in Verhoevens Film geht es um uneindeutige Identitäten im Anti-Nazi-Widerstand.

L'HOMME QUI MENT ist tatsächlich ein sehr spielerischer Film, der sich von seiner eigenen, zersplitterten Form mitreissen lässt, und zwischendurch wird er fast slapstickhaft: Der Protagonist erzählt einmal eine völlig wahnwitzige Geschichte darüber, wie er Jean Robin mithilfe eines Heuwagens aus einer Festungshaft gerettet hat, aber das ganze wird vom Protagonisten (bzw. Trintignant) für einige Minuten fast mit einem Lachen im Gesicht gespielt, das Bild scheint (in meiner Erinnerung zumindest) einen Tick zu schnell zu laufen, in großen comichaften Gesten wird der deutsche Wachmann K. O. geschlagen.

Ja, L'HOMME QUI MENT ist vielleicht doch „einfacher“ als NIPERNAADI. Ein sehr guter Film ist er auf jeden Fall. Die letzte halbe Stunde war leider für mich angesichts der fortgeschrittenen Zeit und vor allem des fortschreitenden Verfalls meiner Tagesform geradezu quälend. Als 18- oder 20-Uhr-Film wäre er vielleicht besser geeignet gewesen.

Im bald folgenden zweiten Teil meines Berichts zum diesjährigen goEast-Festival geht es dann unter anderem um estnische Walddämonen, Rigaer Punks, brünstige Nägel, liebreizende frühneuzeitliche Adelsdamen im Barbarella-Outfit und zynische Budapester Hobby-Detektive...